El impacto de la pandemia de COVID-19 sigue revelando consecuencias más allá de las que inicialmente conocíamos. En los primeros años, la atención estuvo centrada en la prevención de la enfermedad y en salvar vidas. Sin embargo, hoy, a más de cinco años del inicio de la crisis sanitaria, la ciencia ha comenzado a observar cómo la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo podría afectar al desarrollo cerebral de los hijos.

Una investigación liderada por el Instituto de Neurociencias del CSIC y la Universidad Miguel Hernández (UMH) en España, publicada en la revista Cellular and Molecular Life Sciences en 2023, ha mostrado que los niños y niñas expuestos al virus dentro del vientre materno presentan un 10 % más de retrasos en el desarrollo cognitivo, especialmente en áreas como memoria y aprendizaje.

Este hallazgo ha sido confirmado por otros grupos de investigación internacionales en 2024 y 2025, cuando esos bebés alcanzaron la edad de 5 años, lo que permite evaluar con mayor claridad sus capacidades de desarrollo.

La semana 20 del embarazo: una ventana crítica para el cerebro

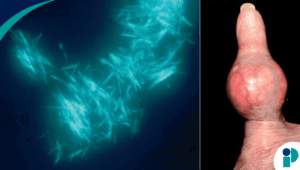

El neurocientífico Salvador Martínez, investigador principal del proyecto, explica que el cerebro fetal atraviesa una etapa clave en la semana 20 de gestación. Durante este periodo, la corteza cerebral y el hipocampo —región encargada de la memoria y del aprendizaje— están en pleno proceso de formación.

En condiciones normales, este desarrollo depende de un delicado equilibrio en la migración de neuronas y el aporte de oxígeno. Aquí aparece un detalle crucial: la proteína ACE2, que regula parte de ese flujo, es también el receptor que el coronavirus utiliza como “puerta de entrada” a las células.

Esto significa que, cuando una mujer embarazada se infecta de COVID-19 en este periodo, el virus puede llegar a neuronas inmaduras del feto, que aún no cuentan con la protección de la barrera hematoencefálica. Esta falta de defensa permite que el SARS-CoV-2 se aloje en regiones del cerebro en pleno desarrollo.

Evidencia en fetos y consecuencias a futuro

El equipo del CSIC analizó cerebros de fetos de 20 semanas donados tras abortos espontáneos ocurridos en 2020. Encontraron que el virus afectaba células específicas del hipocampo embrionario.

En los casos en que las madres tuvieron una infección severa que requirió hospitalización, y por tanto una mayor carga viral, el riesgo de alteraciones en el desarrollo cerebral fue más alto.

Esto tiene implicaciones clínicas importantes, porque esos cambios podrían relacionarse en el futuro con:

- Trastornos del espectro autista (TEA).

- Déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

- Problemas de memoria y aprendizaje.

- Discapacidad intelectual no sindrómica (es decir, que no forma parte de un síndrome específico, sino que aparece de forma aislada).

Al seguir la evolución de estos niños hasta los 5 años, los investigadores constataron una mayor proporción de retrasos cognitivos en comparación con niños nacidos antes de la pandemia o en periodos posteriores, cuando las madres ya habían accedido a la vacunación.

El papel de las vacunas y la prevención

Un hallazgo esperanzador del estudio es que estos retrasos cognitivos disminuyeron en hijos de madres vacunadas. La explicación es clara: las vacunas reducen la carga viral de la infección materna, lo que limita la transmisión y los posibles efectos sobre el feto.

Esto confirma lo que ya se sabía en otras enfermedades virales: cuando la madre logra controlar la infección durante el embarazo, las probabilidades de daño fetal se reducen. Ejemplos históricos como la rubéola congénita muestran cómo la prevención mediante inmunización puede cambiar radicalmente la salud de las futuras generaciones.

Lo que significa para familias y médicos

Estos resultados no pretenden generar alarma, sino más bien reforzar la importancia de la atención prenatal integral y del seguimiento del neurodesarrollo infantil. Para pediatras, neurólogos y psicólogos, el mensaje es claro:

- Preguntar en la historia clínica si hubo infección por COVID-19 durante el embarazo.

- Observar con atención el desarrollo cognitivo y conductual de los niños expuestos.

- Intervenir de manera temprana con programas de estimulación cognitiva y apoyo escolar cuando sea necesario.

El seguimiento cercano puede marcar la diferencia, ya que el cerebro en la infancia mantiene una gran plasticidad y capacidad de compensación.

Una lección más de la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha dejado cicatrices visibles en la salud pública, pero también nos ha brindado valiosas lecciones científicas. Este caso nos recuerda cómo un virus que parecía afectar principalmente al sistema respiratorio puede tener efectos mucho más amplios, llegando a influir en el desarrollo cerebral de la siguiente generación.

La investigación del CSIC y sus colaboraciones internacionales refuerzan la necesidad de invertir en ciencia y en programas de salud materno-infantil. Comprender estas conexiones permitirá anticipar problemas de aprendizaje y brindar apoyo temprano a los niños que lo necesiten.

Al fin y al cabo, cada avance en este campo no solo ayuda a entender cómo funciona el cerebro, sino que también ofrece herramientas para mejorar la calidad de vida de quienes nacieron en medio de la pandemia.