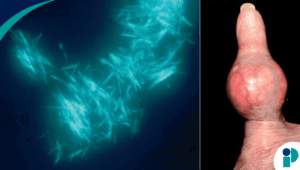

Mucho antes de que la ciencia entendiera qué era el cáncer, los médicos de la Antigua Grecia ya lo habían bautizado con un nombre que, aún hoy, evoca tanto temor como misterio: karkinos, palabra que literalmente significa “cangrejo”. La comparación no era gratuita.

El médico Hipócrates de Cos (460 a.C. – 377 a.C.), considerado el padre de la medicina, observó que los tumores con venas prominentes se asemejaban a las patas de este crustáceo, sujetando firmemente los tejidos del cuerpo.

«Sus venas están tan llenas y apretadas como las patas de un animal llamado ‘cangrejo'», escribió Hipócrates al describir la enfermedad.

Así nació una metáfora médica que ha perdurado más de dos mil años. Como el cangrejo, el cáncer agarra, muerde, avanza en silencio y lentamente destruye desde adentro. La imagen es tan poderosa que se mantuvo en el tiempo y dio lugar a la palabra «cáncer», derivada del latín, adoptada en Roma por médicos como Pedanio Dioscórides Anarzabeo, autor del influyente tratado De Materia Medica.

Este códice médico no solo sirvió de guía durante siglos en Europa cristiana, sino que también fue valorado por las culturas árabes. De hecho, se sabe que el califa Abderramán III lo recibió como regalo y encargó su traducción al árabe con la ayuda del monje Nicolás y el médico Hasdai ibn Shaprut.

La versión castellana más reconocida llegó en 1555 de la mano del humanista Andrés Laguna, quien fusionó el saber griego con los avances del Renacimiento español.

El cáncer en la literatura médica y popular

A lo largo de la historia, las imágenes animales han servido para describir el comportamiento agresivo e invisible del cáncer. En su libro Constructions of Cancer in Early Modern England (2015), la académica Alanna Skuse recoge el pensamiento de médicos del siglo XVI, quienes insistían en que extirpar un tumor era casi imposible:

«No tenía sentido extirpar el tumor, así como tampoco se puede forzar a un cangrejo a dejar lo que ha agarrado entre sus garras apretadas».

La metáfora perdura incluso en la medicina medieval inglesa:“La enfermedad es tan astuta como su homónimo: ‘se arrastra poco a poco’… Roe y muerde la carne, y los tendones disminuyen a la vista como si fuera un cangrejo”.

Y también se coló en la cultura popular moderna. En Juego de Tronos, un personaje enfermo susurra: “Tengo cangrejos en el vientre… me pellizcan, me pellizcan… Día y noche. Tienen tenazas crueles”.

¿Y si el cáncer fuera un gusano?

Pero el cangrejo no fue el único animal con el que se comparó al cáncer. En el siglo XVII, el cirujano francés Pierre Dionis teorizó que esta enfermedad se debía a “una multitud prodigiosa de pequeños gusanos” que infestaban al huésped. El tratamiento propuesto era tan curioso como inquietante: colocar carne fresca sobre las úlceras del paciente para que los parásitos saltaran del cuerpo humano a la carne animal. Era la llamada “cura de la carne”.

Aunque hoy sabemos que el cáncer no es una infección parasitaria, algunas ideas de estos médicos antiguos no estaban tan alejadas de ciertos aspectos reales de la enfermedad. Como señala Sam Dresser, editor de la revista Aeon:

«Los primeros médicos modernos no estaban del todo equivocados al imaginar el cáncer como una enfermedad de la alimentación… A medida que el cáncer crece, necesita más y más comida… El cuerpo obedece, alimentando inconscientemente al asesino anidado en su corazón».

Incluso la poesía recogió esta idea sombría. El poeta británico William Blake, en Canciones de Inocencia y Experiencia, escribe: “Oh Rose, estás enferma / El gusano invisible / Que vuela en la noche / Ha descubierto tu lecho… Y su oscuro amor secreto / Destruye tu vida”.

Una metáfora persistente

Pese a los avances científicos, el cáncer sigue siendo uno de los grandes temores de la humanidad. En España, REDECAN calcula más de 277.000 nuevos casos al año, y la pandemia por COVID-19 ha empeorado el panorama, al provocar retrasos en diagnósticos y tratamientos.